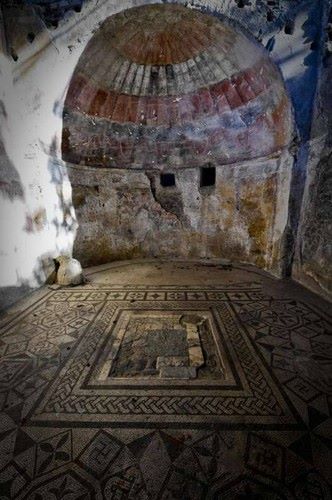

SOMMA VESUVIANA (Na). La Villa di Augusto imperatore: vengono alla luce altre meraviglie.

Meraviglie del passato e scrigni della memoria che vengono alla luce e non finiscono mai di sorprendere.

Ecco la riapertura straordinaria di una residenza di Somma Vesuviana (riconducibile probabilmente alla famiglia dell’imperatore Ottaviano Augusto), già scavata per una superficie di circa 2.000 metri quadrati.

Che sia o meno, l’ edificio in parola, la villa di Augusto imperatore, date l’attribuzione probabile e la possibilità concreta che si tratti di una proprietà della famiglia di Ottaviano, originario della zona e morto nei dintorni di Nola, a 10 chilometri in linea d’aria, è un dibattito da studiosi. Di certo, il sito archeologico in località Starza, alle pendici nord-orientali di Somma Vesuviana, nel cuore delle campagne attorno al Vulcano, è ciò che resta di un complesso imponente di strutture romane del II secolo, che si sviluppa tra terrazze, in un contesto paesaggistico notevole, importante, al punto di essere ricostruito dopo la spaventosa eruzione pliniana del 79 d.C. che, si sa eccome, distrusse tante città della costa ed ebbe conseguenze anche nell’area interna. La Villa, inoltre, è luogo simbolo della collaborazione tra scienziati di ogni parte del mondo e di discipline diverse.

Dal 2002 è infatti soggetta a scavi, su progetto dell’archeologo Antonio De Simone, a lungo docente alla Federico II e poi dell’Ateneo partenopeo Suor Orsola Benincasa, dall’Università di Tokyo.

Dal 2002 è infatti soggetta a scavi, su progetto dell’archeologo Antonio De Simone, a lungo docente alla Federico II e poi dell’Ateneo partenopeo Suor Orsola Benincasa, dall’Università di Tokyo.

L’esplorazione del monumentale sito, è dato leggere, presenta due facce: da una parte l’interesse archeologico, per disseppellire e studiare i mutamenti di una residenza, divenuta negli anni impianto produttivo; dall’altra quello vulcanologico, posto che la tipologia di eruzioni documentate del Vesuvio, collima con quelle registrate o possibili di vulcani del Giappone.

La Villa Augustea, come da programma, ha visto “in agenda” una riapertura straordinaria, coincisa con l’inizio dei Riti della Montagna (la ‘m’ maiuscola è riferita al Vesuvio, come da linguaggio colloquiale di queste zone), una festa antica che risale almeno al 1622 e che culmina con i falò, dedicata alla Madonna e punteggiata di canti tradizionali e del suono delle tammorre, strumento che sembra essere rievocato da incisioni della villa.

<< Nel fregio del portale che troviamo all’interno del sito archeologico ci sono delle forme circolari. Simboleggiano lo strumento musicale della tammorra che all’epoca romana veniva chiamato tympanon”, spiega De Simone.

L’ evento è stato organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP), per l’Area Metropolitana di Napoli, in sinergia col comune di Somma Vesuviana, e la Pro Loco con le associazioni Tramandars e Amici del Casamale.

La Villa come detto è stata scavata per circa 2mila mq. Ma se le campagne di ricerca proseguono, potrebbe riservare molte sorprese, compreso un complesso termale di epoca augustea, “un sistema che doveva riscaldare una villa importante”, aggiunge l’archeologo, trovandoci in un territorio che ha valenze magiche.

Questa è la terra di Dioniso, la terra del Vesuvio, dove si produceva un vino eccezionale che, da questo luogo, giungeva nel Mondo Antico, fino in India, racconta ancora De Simone: <<Quando abbiamo deciso di iniziare lo scavo, è perché si favoriva sulla villa dove sarebbe morto Augusto. Per due decenni, lo scavo aveva dato risultati diversi ma non meno interessanti. È venuta alla luce una villa costruita circa 200 anni dopo la morte di Augusto, testimoniando però la continuità di vita su questo territorio. Negli ultimi due anni, però, sono incominciati a venire alla luce tanti segnali, estremamente interessanti. Io ho coltivato sempre la speranza che ci fosse una fase più antica. L’evidenza archeologica che è venuta a rivelarsi, piano piano, in due anni di lavoro silenzioso, è che la villa costruita sul finire del II secolo d.C. ha un precedente in una villa che è stata forse abbandonata, o dismessa, o smontata e comunque scomparsa, a causa dell’eruzione del 79 d.C.>>.

Questa è la terra di Dioniso, la terra del Vesuvio, dove si produceva un vino eccezionale che, da questo luogo, giungeva nel Mondo Antico, fino in India, racconta ancora De Simone: <<Quando abbiamo deciso di iniziare lo scavo, è perché si favoriva sulla villa dove sarebbe morto Augusto. Per due decenni, lo scavo aveva dato risultati diversi ma non meno interessanti. È venuta alla luce una villa costruita circa 200 anni dopo la morte di Augusto, testimoniando però la continuità di vita su questo territorio. Negli ultimi due anni, però, sono incominciati a venire alla luce tanti segnali, estremamente interessanti. Io ho coltivato sempre la speranza che ci fosse una fase più antica. L’evidenza archeologica che è venuta a rivelarsi, piano piano, in due anni di lavoro silenzioso, è che la villa costruita sul finire del II secolo d.C. ha un precedente in una villa che è stata forse abbandonata, o dismessa, o smontata e comunque scomparsa, a causa dell’eruzione del 79 d.C.>>.

Lo studioso spiega, ancora, di un sito archeologico in verticale, con all’interno ben quattro stratificazioni geologiche di altrettante eruzioni, tra cui quella del 79 d.C., la più conosciuta, che ci ha lasciato Pompei, Ercolano, la villa di Poppea ad Oplonti e quella di Somma Vesuviana. E, inoltre, del tema dominante delle decorazioni della villa, che è quello dionisiaco, dal grappolo di vino al volto di Dioniso, nonché dei dolia in terracotta (per contenere olio e vino), che risalirebbero ad un periodo anteriore alla villa che si trova in superficie”, spiega ancora l’archeologo.

Come pure di importanti strutture, affreschi, pavimenti mosaicali, celle vinarie, statue, per una grandezza di circa 3.000 metri. Ma anche del periodo antecedente l’eruzione, arrivando all’epoca augustea.

Per De Simone, Augusto, stanco ed anziano, che poteva decidere di andare nelle sue ville a Posillipo o a Capri, “ha preferito ritirarsi qui, in questa zona”. Gli ultimi rinvenimenti venuti alla luce a Somma Vesuviana, che attestano questa prospettiva di ricerca, testimoniano la fase augustea della Villa emersa, in uno col deposito delle anfore, con al di sotto delle fornaci, contenenti del carbone e del legno bruciato, che probabilmente -si osserva- serviva per l’alimentazione di energia, in un probabile grande quartiere termale, appartenuto ad un privato e non di uso pubblico.

Insomma un patrimonio del valore e di spessore culturali ineccepibili, ancora tanto da recuperare e valorizzare.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it