ROSCIGNO (Sa). Roscigno Vecchia. Borgo longobardo “morto” che non trova degna sepoltura.

Onorato Volzone, “un giovane giornalista che scriveva articoli come racconti” [Maria Laura Castellano (2018)], nel 1982 attira l’attenzione del Soprintendente architetto Mario De Cunzo che prende a cuore il borgo fantasma di Roscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, e incarica l’appena laureata Maria Laura Castellano, storica dell’arte, di occuparsene per conto della Soprintendenza. Del borgo si conosce ben poco, a parte l’abbandono per frana all’inizio del XX secolo e una superficiale anonima storia contadina, ma è chiara la sua straordinaria potenzialità museale, benché in stato di rudere, e De Cunzo è il primo sostenitore della nascente Pro Loco Roscigno Vecchia, per la tutela e la promozione del patrimonio materiale e immateriale del borgo.

All’apparenza, una chiesa settecentesca, una cortina di case ottocentesche, una piazza di ampio respiro, una fontana ancora capace di dissetare qualche anziano che nostalgicamente torna di tanto in tanto nel suo saluto al borgo natio, ma sostanzialmente si tratta di un borgo desolato, a pezzi, abbandonato, dal popolo e dalle istituzioni, lasciato nella più indegna incuria. Questo è quanto si presenta a Maria Laura Castellano in quegli anni, e aggiungerei a chi negli ultimi quarant’anni ha visitato il borgo, me compreso che lo conosco da appena due anni, eppure il suo impianto urbano, nascosto da una vegetazione che sembra quasi lo protegga dalla speculazione e dall’ignoranza più che per negarlo alla fruizione, racconta tutta un’altra storia, o almeno è un’altra la storia che ha raccontata a me, motivo per cui ho deciso di farne oggetto di ricerca nell’ambito del progetto MWA Museums [Thomas Allocca (December 2024)], un progetto che ha raggiunto trentuno Comuni firmatari, con diversi progetti di ricerca avviati, una pubblicazione, e quattro macro aree museali su un territorio di 1400 kmq.

Roscigno Vecchia è uno dei borghi del Cilento interno tra i principali protagonisti di un medioevo vitale, altamente produttivo, autore e interprete di una storia tra le più affascinanti della valle del fiume Calore e dei monti Alburni. Non vide solo abili contadini e allevatori, artigiani e predicatori, ma questi furono funzionali ad una vita di corte, di nobiltà guerriera legata ad un’ancora poco nota e investigata storia longobarda, di cui la contea di Corleto, con sede nell’attuale Corleto Monforte, fu rappresentante per cinque secoli fino alla conquista normanna [Thomas Allocca (2024)]. Eppure, il borgo continua a scivolare, e non perché debole, non perché stanco, incapace di fermarsi, ma perché senza più ragioni per fermarsi. Non trova più chi è in grado di occuparsene, di dargli motivazione per restare, e preferisce scorrere, andare via, allontanarsi dall’indifferenza.

Dalle ricerche che ho svolto sul borgo a partire da luglio 2023, poi con ispezioni non invasive a dicembre 2023, e poi ancora con indagini di rilievo comparativo urbanistico e architettonico nel 2024, grazie anche alla collaborazione della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino che mi ha fornito materiale di archivio sulla chiesa settecentesca, e alla disponibilità del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro di trasformarla in museo e laboratorio di archeologia medievale, la storia che sono riuscito a ricostruire e ipotizzare è incredibilmente affascinante. Meriterebbe di tornare a vivere, di essere raccontata, condivisa, insegnando o meglio ricordando alla generazione attuale e futura, pubblica e privata, che nel medioevo sapevano bene che la Natura non può essere vinta, ma se assecondata produce ricchezza inaspettata. Nel medioevo conoscevano già il concetto di resilienza, e lo applicavano. Al contrario, oggi, se ne parla e se ne argomenta in modo sempre più scientifico, ma nei fatti si lascia andar via inestimabili patrimoni come Roscigno Vecchia.

La storia altomedievale del borgo è per il progetto MWA Museums una vera lezione di resilienza urbana e territoriale. Andato in decadenza a partire dalla metà del XIV secolo a seguito della peste del 1348, e da cui non si è mai più ripreso, il borgo è stato inginocchiato con le pesti successive del XVII secolo, e sfrattato con il decreto ministeriale di sgombero del 1908, e non avendo più né popolo né ragioni adeguate per restare, ha iniziato ad assecondare la natura dei suoi terreni, spostandosi verso valle, voltando le spalle al monte, a chi lo ha tradito. Ma per almeno sette secoli prima della peste del 1348 è stato un centro produttivo agricolo, artigianale, e artistico di sempre maggior valore, legato al conte e poi ad un potere religioso sempre più orgoglioso di appartenere e guidare un popolo che se ne prendeva cura, che di quelle terre sapeva come trarne bellezza e ricchezza, e per il quale sia l’acqua che le frane non erano motivo di abbandono, ma fenomeni naturali risolti con la filosofia longobarda del non accanimento contro la Natura, ma assecondandola, applicando soluzioni che oggi sarebbero ancor più facili ed efficaci con la conoscenza e la tecnologia disponibili, ma che purtroppo sono inapplicate, e preferisco credere semplicemente per ignoranza di soluzione, piuttosto che per voluta ignoranza.

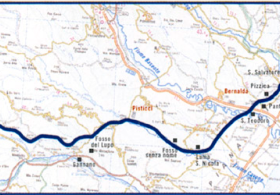

Dalle ricerche, si è definita l’ipotesi che la struttura proto-urbana altomedievale di Roscigno Vecchia sia nata da un insediamento funzionale alla fondazione della sede di contea longobarda a Corleto, una delle contee più potenti della Lucania occidentale, di sicuro la più estesa. Nella sua massima espansione, ho ipotizzato che raggiunse almeno 1200 kmq, almeno venti volte il territorio amministrativo dell’attuale Corleto Monforte, e Roscigno Vecchia era strettamente legata a Corleto, suo casale prezioso dove si allevavano cavalli da guerra, e poi sede di abbazia benedettina fortificata, protetta e discreta sede di accoglienza per gli ospiti di alto rango della contea.

I Longobardi sapevano come tenere lontane le acque, come farle scorrere via e velocemente all’esterno dell’abitato, senza danneggiare o limitare le potenzialità edificatorie di un’area che era strategica, sia da un punto di vista produttivo che poi religioso e politico. Ed è l’abbandono di quelle pratiche, semplici ma straordinariamente efficaci, che ha determinato e ancora oggi determina l’infiltrazione dell’acqua piovana nel suolo e la creazione delle condizioni di scivolamento delle falde.

Mario De Cunzo diceva “guai a pensare ad un futuro in antitesi con il passato” [Onorato Volzone (1983)]. il passato non deve essere ripetuto in modo nostalgico e accanito, decontestualizzato, ma deve essere l’esperienza da cui partire al fine di migliorare, arricchire e non impoverire la nostra conoscenza, sfruttando il vantaggio dell’esperienza di chi ci ha preceduti, soprattutto se hanno risolto problemi, e non ne hanno creati. Ma a Roscigno Vecchia pare che questa lezione stia ancora cercando allievi, e che De Cunzo sarebbe più contento di ricordarci le altre parole che usava contro l’accanimento della Sovrintendenza, e in cui fu maestro “un borgo a volte si deve far morire in pace, prima di farlo rinascere”, anticipando la tendenza moderna dell’urbanistica rigenerativa funzionale, non solo strutturale. Lasciar morire vuol dire riconoscere che è ora di interrompere ogni politica pubblica e privata di accanimento nel cercare di tenere in vita un corpo malato, agli estremi delle forze vitali, non più nelle condizioni di ospitare abitanti, né tanto meno ristoranti, alberghi diffusi, e chiassose manifestazioni che per pochi giorni di illusoria economia recano danno al nobile silenzio che è il grande valore aggiunto di un borgo come Roscigno Vecchia. Al contrario, rigenerare vuol dire dare degna sepoltura alle funzioni del passato riportando in vita il borgo con nuove condizioni di bellezza e motivazioni d’orgoglio, motivazioni e desiderio di restare, smettere di scivolare, di andare via, tornare a guardare verso il monte come la sua origine e non la causa della sua fine. Ma progettare una nuova funzione per il borgo, vuol dire a vantaggio in primis della popolazione locale, perché per quanto le idee e gli investimenti possano venire da fuori, il borgo è e deve essere patrimonio prima di tutto per la comunità locale, risorsa in grado di soddisfare e migliorare la qualità della vita della comunità la cui storia ha generato quella risorsa.

Nei progetti di MWA Museums il borgo di Roscigno Vecchio è ad oggi solo oggetto di studio, non di investimento, poiché non ci sono ancora le condizioni di fattibilità per coinvolgere i suoi investitori privati in progetti operativi, ma un segnale è stato dato. Un segno di rinascita, di tutela e valorizzazione della straordinaria storia medievale del borgo, pur se nell’ottica di una rinascita con funzione diversa, che MWA Museums suggerisce sia al pubblico che al privato. La storia delle città è una storia di trasformazione, non di accanimento, ma la trasformazione deve essere sempre testimone e creatrice di bellezza, o si rischia di cambiare in peggio, come quando la conservazione “tal quale” garantisce solo continuità di uno stato di malattia, senza guarigione, senza risoluzione, utile solo a dare lavoro ai “medici e alle farmacie” che se ne devono occupare e che hanno interesse a non guarire. In tale ottica, da giugno 2024 stiamo realizzando un giardino medievale, Yggdrasill, nella proprietà privata di Alfredo Resciniti, dove sono stati investiti oltre 20mila euro in piante rare, di particolare valore botanico ed estetico, e che avrà anche la funzione di nursery per i progetti botanici di MWA Museums. E’ un piccolo progetto, ma la direzione nella quale secondo noi dovrebbe andare qualunque investimento di rigenerazione del borgo, cioè verso una musealizzazione che ripristini l’identità più ancestrale ed educativa del borgo, quella medievale, non solo nell’ottica della storia locale, ma rispetto ad un contesto territoriale che ha funzionato fin tanto che ha mantenuto viva la relazione tra Uomo e Natura, senza accanimento ma con adattamento, producendo architettura che né acqua né terra hanno spaventato, fin quando questa relazione di equilibrio e di rispetto è stata tradita, abbandonata, trascurata, ignorata, e l’architettura ha ceduto, la struttura urbana ha ceduto, la struttura sociale ha ceduto, dando spazio alla speculazione e allo spopolamento forzato.

Attraverso il progetto MWA Museums stiamo conoscendo una serie di borghi dallo straordinario potenziale museale per i quali i progetti di rigenerazione urbana potrebbero essere un’incredibile occasione di rinascita e di indotto economico, indipendentemente dallo spopolamento e dal numero dei residenti ripristinati, ma nella nostra ottica si tratta di progetti sistemici, non solo urbani, cioè concepiti nella visione più ampia di una complessa rigenerazione della qualità della vita della popolazione locale, non solo della sua architettura, e del rapporto spirituale con il genius loci, cioè una visione complessa e integrata della qualità della vita, e dunque della vivibilità del borgo e del suo valore attrattivo per investitori privati, che definisca la ricchezza del luogo in termini di struttura e qualità di idee e di azioni, prima che di numero di abitanti e conti in banca.

Un altro caso emblematico è ad esempio il borgo storico di Sant’Angelo a Fasanella, a pochi chilometri da Roscigno. Il suo impianto urbano ha una struttura medievale longobarda con grandi potenzialità museali, ma l’impianto è decentrato, non centrale come a Roscigno Vecchia. L’accessibilità è dunque un problema da tener conto in fase preliminare. Qualunque progetto che voglia rigenerare il centro storico per renderlo residenziale è dunque fallimentare, salvo il cambio della struttura viaria, che non sempre è possibile. Nel caso di Sant’Angelo a Fasanella, ad esempio, è ancora più evidente che è soprattutto la sua funzione che deve cambiare, e lo spopolamento del centro storico non deve spaventare, poiché consente di intervenire sul valore prima che sul valore aggiunto, ma funzionerebbe solo prevedendo nuove aree residenziali esterne, da cui un piano edilizio residenziale territoriale e non più semplicemente urbano.

Per ogni borgo la soluzione è diversa. A Corleto Monforte ad esempio abbiamo previsto che la rigenerazione urbana del centro storico legata allo sviluppo del museo medievale Krunatun debba tener conto della possibilità di una trasformazione funzionale dei pieni in vuoti, con la creazione di giardini e aree archeologiche open-air. Le trasformazioni avvenute nel tempo sono diverse da borgo a borgo, così come le strutture urbane e lo sviluppo dei vuoti e dei pieni. Ogni borgo richiede studi approfonditi, specifici, non improvvisati, né copiando senza analisi di contestualizzazione modelli di altri, uniformando le singolarità che devono invece rimanere e contraddistinguere, poiché sono il valore a cui si deve adattare e da cui si deve sviluppare ogni valore aggiunto. Prima il valore, poi il valore aggiunto, ed è questo il motivo del fallimento degli investimenti, sia pubblici che privati, quando si interviene sul valore aggiunto prima che sul valore, come a mio avviso sta accadendo a Roscigno Vecchia.

Solo da progetti sistemici e lungimiranti possono nascere progetti di rigenerazione urbana e territoriale con indotti economici inimmaginabili. Ma è necessario che si parta dal patrimonio culturale, che si ristrutturi l’identità della comunità locale, che si ricreino le motivazioni e il desiderio di appartenenza, per restare, per investire, per stare bene e non da malati. Ma per rinascere, a volte è necessario che un borgo debba prima morire, e che gli si dia degna sepoltura. E’ necessario che si faccia il funerale alle vecchie e non più adeguate politiche di gestione urbana e territoriale, che si dia nuova ragione di esistenza alle sue risorse patrimoniali e culturali, e che ne esca nuovo, migliorato, rafforzato, il genius loci.

Per debellare il malessere dello spopolamento dei borghi storici, bisogna rigenerare la qualità delle loro funzioni, non la quantità dei residenti, e a maggior ragione se si confonde la residenza con l’ospedalizzazione.

References:

Maria Laura Castellano (2018), Mario De Cunzo e Roscigno, in Maria Grazia Cataldi, Maria Cristina Lenzi (2018), Mario De Cunzo, testimonianze e ricordi, © De Angelis Art, Roma, Italy __

Onorato Volzone (1983), Il paese è morto, resuscitiamolo, interview with architect Mario De Cunzo, Il Mattino, 8 October 1983, © Rizzoli Editore, Milano, Italy __

Thomas Allocca (2024), Krunatun. Corleto Monforte nell’alto medioevo longobardo, © the author, published by White Oak Arkitecture, Italy __

Thomas Allocca (December 2024), MWA Museums. I Custodi del Medioevo, Struttura Legno, n. 47, December 2024, © Web and Magazine, Milano, Italy

Autore di testo e foto: Thomas Allocca

founder/director MWA Museums

http://www.whiteoak.it/mwa

thomasallocca@live.it