ROMA. Cosa si mangiava nell’antica Roma: le ricette del De Re Coquinaria di Apicio.

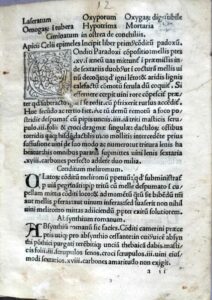

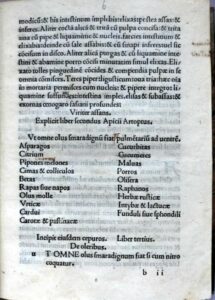

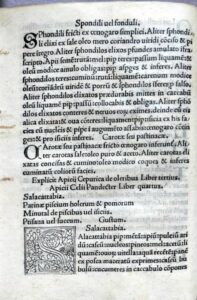

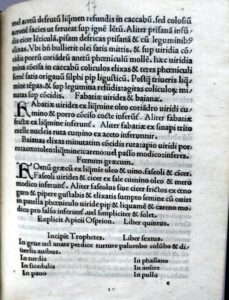

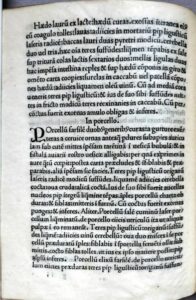

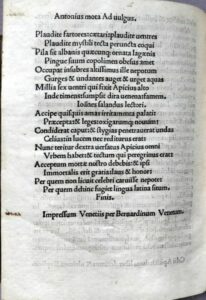

Un prezioso incunabolo stampato attorno al 1500 e conservato alla Biblioteca Vallicelliana è uno dei rari testimoni del più famoso ricettario dell’antichità: il De re coquinaria di Apicio. L’incunabolo (termine con cui si indica un libro stampato a caratteri mobili dalle origini dellastampa fino all’anno 1500) custodito dalla Vallicelliana è uno dei tredici incunaboli del De re coquinaria ancora presenti nelle biblioteche italiane: si tratta della editio princeps, ovvero della prima edizione a stampa di quest’opera, scritta prima che la stampa venisse inventata. In particolare, fu stampata a Venezia dal tipografo di origini albanesi Bernardino Vitali, che fu attivo nella laguna tra il 1493 e il 1539, con anche una parentesi a Roma dal 1508 al 1522. L’incunabolo della Vallicelliana ci ha tramandato il rifacimento del IV secolo, in latino, volgare, del testo originale del I secolo (che non conosciamo: la rielaborazione risalente a tre secoli dopo è l’unico modo per leggere il De re coquinaria).

Dell’autore dell’opera, Apicio, conosciamo soltanto il suo cognomen, ovvero l’ultimo dei tre nomi dell’onomastica romana, una specie di soprannome che si acquisiva durante la vita per una caratteristica o un evento occorso, e che seguiva il praenomen, e cioè il nome personale attribuito alla nascita, e il nomen, vale a dire il nome della famiglia (gens), una sorta di odierno cognome.

Dell’autore dell’opera, Apicio, conosciamo soltanto il suo cognomen, ovvero l’ultimo dei tre nomi dell’onomastica romana, una specie di soprannome che si acquisiva durante la vita per una caratteristica o un evento occorso, e che seguiva il praenomen, e cioè il nome personale attribuito alla nascita, e il nomen, vale a dire il nome della famiglia (gens), una sorta di odierno cognome.

“Apicio” era, appunto, il cognomen dell’autore del De re coquinaria: l’ipotesi più probabile sul suo nome completo è che si chiamasse Marco Gavio Apicio. Non sappiamo niente delle sue origini familiari, né esiste una sua biografia completa: sappiamo soltanto che visse al tempo di Tiberio e che, stando all’aneddotica sul suo conto, era un amante del lusso, oltre che, naturalmente, un conoscitore della cucina romana.

Il suo De re coquinaria ci offre un importante spaccato su cosa si mangiasse al tempo dei romani, in particolare quali fossero le ricette più in voga per lo più tra le classi agiate: l’idea di Apicio è proprio quella di fornire ricette al lettore indicando i procedimenti e le quantità degli ingredienti per giungere al risultato finale.

L’opera è divisa in dieci libri, dai titoli in greco: il primo, Epimeles, “l’esperto in cucina”, è una summa di trucchi e suggerimenti che Apicio consiglia a chi vuole cucinare (per esempio, come aromatizzare il vino, come far durare a lungo i dolci fatti col miele, come conservare a lungo l’uva, le mele, i fichi freschi, le pere, le ciliegie, le olive). Seguono le ricette in senso stretto negli altri nove libri: Sarcoptes (carni tritate), Cepuros (ortaggi), Pandecter (“Pandette”, un elenco di ricette per quelli che oggi definiremmo “piatti unici”), Ospreon (legumi), Aeropetes (volatili), Polyteles (vivande prelibate), Tetrapus (quadrupedi), Thalassa (mare, ovvero piatti a base di pesce), Halieus (letteralmente “pescatore”: il libro contiene le ricette per salse con cui condire il pesce).

L’opera è divisa in dieci libri, dai titoli in greco: il primo, Epimeles, “l’esperto in cucina”, è una summa di trucchi e suggerimenti che Apicio consiglia a chi vuole cucinare (per esempio, come aromatizzare il vino, come far durare a lungo i dolci fatti col miele, come conservare a lungo l’uva, le mele, i fichi freschi, le pere, le ciliegie, le olive). Seguono le ricette in senso stretto negli altri nove libri: Sarcoptes (carni tritate), Cepuros (ortaggi), Pandecter (“Pandette”, un elenco di ricette per quelli che oggi definiremmo “piatti unici”), Ospreon (legumi), Aeropetes (volatili), Polyteles (vivande prelibate), Tetrapus (quadrupedi), Thalassa (mare, ovvero piatti a base di pesce), Halieus (letteralmente “pescatore”: il libro contiene le ricette per salse con cui condire il pesce).

Ci si accorge del fatto che si tratti di un ricettario rivolto alle classi elevate dal tenore dei piatti creativi e ricercati che compaiono nell’opera di Apicio: “oltre la creazione di piatti fantasiosi che vedono utilizzati lo struzzo, il colombo selvatico, la gru, il francolino e i beccafichi”, scrive la studiosa Clotilde Vesco, autrice anche della traduzione del De re coquinaria per i tipi di Newton, “nel libro di Apicio si trova una quantità incredibile di salse sofisticate, invitanti e stuzzicanti… degne di prova”. Il suo trattato gastronomico, tuttavia, lascia anche “libero ognuno della propria inventiva e – se non in rari casi eccezionali – del proprio gusto. Appare in questa opera il vero amore per la cucina che ognuno deve avvertire appena si avvicina ai fornelli”. Apicio, in effetti, consente al lettore apprendista cuoco di dosare gli ingredienti come meglio si confà al suo gusto (per quanto l’autore indichi sempre le quantità a suo avviso corrette), oppure di lanciarsi in variazioni, per esempio aggiungendo qualcosa se dopo l’assaggio il lettore che avrà provato a ripetere la ricetta vorrà modificare l’originale.

Il libro è scritto tutto alla seconda persona singolare: Apicio si rivolge direttamente al suo lettore. Alcune ricette sono rimaste praticamente immutate da allora: è il caso delle Isicia (che Vesco traduce con “polpette”). “Quelle marine”, scrive l’autore nel secondo libro del De re coquinaria, “si fanno di aragoste, di gamberi, di calamari, di seppie e di gamberi d’acqua dolce. Condirai la polpetta con pepe, ligustico, cumino e radice di laser” (il laser, conosciuto anche come silfio, era una pianta, oggi estinta, che in epoca romana cresceva nella Cirenaica: della famiglia delle apiacee, somigliava al finocchio). Non lontana dal nostro gusto è anche la ricetta per il cinghiale al forno: “trita del pepe, del ligustico, dell’origano, delle bacche di mirto snocciolate, coriandolo, cipolla; bagna col miele, col vino, con la salsa, con poco olio, riscaldato, lega con amido. Versa sul cinghiale cotto in forno”. E così si può dire anche per i piatti con calamari o polpo in padella, che prevedono una cottura al punto giusto e aggiunta di pochi semplici condimenti (per i calamari, pepe, ruta, poco miele, vino dolce cotto e qualche goccia d’olio, mentre per il polpo, pepe, salsa e laser). Con il termine “salsa” ci si riferisce (seguendo la traduzione di Vesco) a un particolare condimento che Apicio chiama liquamen: era a base di interiora di pesce tritate, che venivano poi fatte cuocere in un tegame assieme a pezzi di pesce e poi lasciate fermentare. Si otteneva così una salsa che solitamente si acquistava già pronta: il corrispettivo odierno più simile può essere riscontrato nella colatura di alici tipica di Cetara. Nel De re coquinaria la salsa viene adoperata in un numero altissimo di ricette, anche su piatti che non sono a base di pesce.

Il libro è scritto tutto alla seconda persona singolare: Apicio si rivolge direttamente al suo lettore. Alcune ricette sono rimaste praticamente immutate da allora: è il caso delle Isicia (che Vesco traduce con “polpette”). “Quelle marine”, scrive l’autore nel secondo libro del De re coquinaria, “si fanno di aragoste, di gamberi, di calamari, di seppie e di gamberi d’acqua dolce. Condirai la polpetta con pepe, ligustico, cumino e radice di laser” (il laser, conosciuto anche come silfio, era una pianta, oggi estinta, che in epoca romana cresceva nella Cirenaica: della famiglia delle apiacee, somigliava al finocchio). Non lontana dal nostro gusto è anche la ricetta per il cinghiale al forno: “trita del pepe, del ligustico, dell’origano, delle bacche di mirto snocciolate, coriandolo, cipolla; bagna col miele, col vino, con la salsa, con poco olio, riscaldato, lega con amido. Versa sul cinghiale cotto in forno”. E così si può dire anche per i piatti con calamari o polpo in padella, che prevedono una cottura al punto giusto e aggiunta di pochi semplici condimenti (per i calamari, pepe, ruta, poco miele, vino dolce cotto e qualche goccia d’olio, mentre per il polpo, pepe, salsa e laser). Con il termine “salsa” ci si riferisce (seguendo la traduzione di Vesco) a un particolare condimento che Apicio chiama liquamen: era a base di interiora di pesce tritate, che venivano poi fatte cuocere in un tegame assieme a pezzi di pesce e poi lasciate fermentare. Si otteneva così una salsa che solitamente si acquistava già pronta: il corrispettivo odierno più simile può essere riscontrato nella colatura di alici tipica di Cetara. Nel De re coquinaria la salsa viene adoperata in un numero altissimo di ricette, anche su piatti che non sono a base di pesce.

La maggior parte delle ricette è però molto distante da ciò cui siamo abituati oggigiorno. La cucina romana prevedeva, intanto, abbondante uso di spezie, adoperate per condire anche le cibarie più impensabili. I meloni, per esempio, che venivano insaporiti con pepe, miele, aceto e silfio, oppure i cocomeri (ecco la ricetta per i cocomeri lessati: “lesserai i cocomeri sbucciati con cervella già scottate, cumino e poco miele oppure con semi di sedano, salsa e olio. Condenserai con amido, cospargerai di pepe e porterai in tavola”). O ancora le acciughe fritte, che Apicio suggerisce di condire con salsa e pepe, o il “piatto di pere”: “trita delle pere lessate e ripulite dal torsolo insieme al pepe, al cumino, al miele, al passito, alla salsa e a poco olio. Unite alle uova fanne una padella, cospargila di pepe e porta in tavola”.

La maggior parte delle ricette è però molto distante da ciò cui siamo abituati oggigiorno. La cucina romana prevedeva, intanto, abbondante uso di spezie, adoperate per condire anche le cibarie più impensabili. I meloni, per esempio, che venivano insaporiti con pepe, miele, aceto e silfio, oppure i cocomeri (ecco la ricetta per i cocomeri lessati: “lesserai i cocomeri sbucciati con cervella già scottate, cumino e poco miele oppure con semi di sedano, salsa e olio. Condenserai con amido, cospargerai di pepe e porterai in tavola”). O ancora le acciughe fritte, che Apicio suggerisce di condire con salsa e pepe, o il “piatto di pere”: “trita delle pere lessate e ripulite dal torsolo insieme al pepe, al cumino, al miele, al passito, alla salsa e a poco olio. Unite alle uova fanne una padella, cospargila di pepe e porta in tavola”.

Ci sono poi ricette che prevedono miscugli di ingredienti anche lontanissimi tra loro, con risultati che oggi ci apparirebbero disgustosi. È il caso del “minuto apiciano”: “cuoci tutto assieme olio, salsa, vino, capi di porri, menta, pesci, piccole salsicce, testicoli di cappone, ghiandole di lattonzoli. Trita del pepe, bagna di salsa, aggiungi poco miele e il sugo del tegame, aggiungi vino e miele. Fai in modo che bolla. Quando bollirà, rompi una sfoglia di pasta e fai addensare, mescolando bene. Cospargi di pepe e servi”. O del “maiale ortolano”, un maiale ripieno di pollo, tordi, salsicce, datteri, verdure assortite, da arrostire per poi condire con salsa, miele, olio. E ancora, la lepre ripiena che prevede in realtà un procedimento per fare un ripieno doppio: “pinoli interi, mandorle, noci o ghiande tagliate, chicchi duri di pepe, carne della stessa lepre. Si amalgami il tutto con uova schiacciate, poi si avvolga in una rete di maiale e si arrostisca nel forno. Fai così un secondo ripieno: ruta, abbastanza pepe, cipolla, santoreggia, datteri, salsa, vino dolce cotto o mosto. Fai bollire a lungo finché diventi spesso e così lo userai. Ma la lepre cuocia prima nella salsa con zenzero e laser”. Molte anche le ricette per farcire o condire in vario modo il pollo. Nel libro sulle vivande prelibate ci sono anche ricette per dolci. Non hanno nomi particolari (sono tutti identificati con la formula Aliter dulcia, “altri dolci”), e sono tutti a base di miele. C’è per esempio un dolce a base di sedano: “raschia bei sedani e mettili nel latte. Quando si saranno inbevuti mettili nel forno in modo che non si secchino. Levali caldi e cospargi di miele, pungili perché si imbevano. Cospargi di pepe e servi”. E poi un altro dolce a base di sfoglia: “trita pepe, pinoli, miele, ruta e mescola col passito. Cuoci nel latte e con una sfoglia di pane. Cuoci quando tutto si sarà rappreso con poche uova. Bagna nel miele e porta in tavola coperto di pepe”.

Infine, ci sono diversi piatti con ingredienti che oggi non vengono più usati in cucina. È il caso della gru, cucinata con contorno di rape, oppure lessata e condita con un intingolo a base di pepe, cumino, coriandolo, menta, origano, pinoli, carota, salsa, olio, miele, senape e vino. Non mangiamo più neppure i fenicotteri, che Apicio suggerisce di lessare in pentola con porri e coriandolo aggiunti a mezza cottura e mosto cotto a fine cottura, per cospargere poi con un pesto fatto di pepe, cumino, coriandolo, silfio, menta e sugo stesso del fenicottero. Un piatto molto amato dai romani era poi il ghiro ripieno: il piccolo roditore doveva essere farcito, leggiamo nel De re coquinaria, con salsicce di maiale, pepe, pinoli, silfio e l’immancabile salsa. Tra le prelibatezze, oltre agli arrosti, ai dolci, al prosciutto, al rognone, alle braciole, alle uova e ad altre pietanze che potrebbero suonarci più familiari, Apicio include anche la colocasia, una pianta oggi coltivata per lo più a scopi ornamentali, e di cui Apicio suggerisce di bollire il bulbo per poi condirlo con pepe, cumino, ruta, miele, salsa e olio (oggi l’usanza di mangiare la colocasia si è mantenuta, nei territori un tempo controllati da Roma, soltanto a Cipro).

Infine, ci sono diversi piatti con ingredienti che oggi non vengono più usati in cucina. È il caso della gru, cucinata con contorno di rape, oppure lessata e condita con un intingolo a base di pepe, cumino, coriandolo, menta, origano, pinoli, carota, salsa, olio, miele, senape e vino. Non mangiamo più neppure i fenicotteri, che Apicio suggerisce di lessare in pentola con porri e coriandolo aggiunti a mezza cottura e mosto cotto a fine cottura, per cospargere poi con un pesto fatto di pepe, cumino, coriandolo, silfio, menta e sugo stesso del fenicottero. Un piatto molto amato dai romani era poi il ghiro ripieno: il piccolo roditore doveva essere farcito, leggiamo nel De re coquinaria, con salsicce di maiale, pepe, pinoli, silfio e l’immancabile salsa. Tra le prelibatezze, oltre agli arrosti, ai dolci, al prosciutto, al rognone, alle braciole, alle uova e ad altre pietanze che potrebbero suonarci più familiari, Apicio include anche la colocasia, una pianta oggi coltivata per lo più a scopi ornamentali, e di cui Apicio suggerisce di bollire il bulbo per poi condirlo con pepe, cumino, ruta, miele, salsa e olio (oggi l’usanza di mangiare la colocasia si è mantenuta, nei territori un tempo controllati da Roma, soltanto a Cipro).

Il De re coquinaria non è l’unica fonte per conoscere la cucina romana: sempre alla Vallicelliana si conserva un codice manoscritto, l’E39, che riporta il De re rustica, un libro di consigli e ricette di Lucio Giunio Moderato Columella, militare che, al termine della sua carriera, si dedicò all’agricoltura e, appunto, alla cucina. Si tratta di un prezioso codice realizzato probabilmente a Firenze alla metà del XV secolo: assieme al De re coquinaria, è uno dei trattati più utili per sapere cosa ci fosse sulle tavole dei romani. Ed è interessante che due dei più antichi testimoni di questi trattati sono conservati nella stessa biblioteca.

La Biblioteca Vallicelliana

La Biblioteca Vallicelliana di Roma ha origine nel 1581 con il lascito testamentario dell’umanista portoghese Achille Stazio (Aquiles Estaço), che lasciava il suo patrimonio librario, composto da 1.700 volumi a stampa e 300 manoscritti, alla Congregazione dell’Oratorio che si era riunita fin dal 1551 attorno a Filippo Neri e alla quale nel 1575 era stata donata da papa Gregorio XIII (che lo stesso anno riconosceva ufficialmente la società degli oratoriani) la chiesa di Santa Maria in Vallicella, da cui il nome della Biblioteca. Al fondo lasciato da Achille Stazio si univano i libri di Filippo Neri, che passarono alla Congregazione nel 1595.

La Biblioteca Vallicelliana di Roma ha origine nel 1581 con il lascito testamentario dell’umanista portoghese Achille Stazio (Aquiles Estaço), che lasciava il suo patrimonio librario, composto da 1.700 volumi a stampa e 300 manoscritti, alla Congregazione dell’Oratorio che si era riunita fin dal 1551 attorno a Filippo Neri e alla quale nel 1575 era stata donata da papa Gregorio XIII (che lo stesso anno riconosceva ufficialmente la società degli oratoriani) la chiesa di Santa Maria in Vallicella, da cui il nome della Biblioteca. Al fondo lasciato da Achille Stazio si univano i libri di Filippo Neri, che passarono alla Congregazione nel 1595.

Presto la Biblioteca Vallicelliana si arricchì di altri fondi: l’Archivio e parte della Biblioteca di San Giovanni in Venere (1585), la biblioteca del cardinale Silvio Antoniano, i libri di Pierre Morin e di Giovenale Ancina, i manoscritti che giungevano dall’abbazia di Sant’Eutizio a Norcia, la raccolta di padre Gallonio, primo biografo di Filippo Neri, e poi ancora parte della raccolta libraria di Cesare Baronio. Già ai primi del Seicento la Biblioteca aveva dunque raggiunto proporzioni ragguardevoli. Nei secoli successivi fu dapprima saccheggiata durante l’occupazione francese di Roma del 1797-1799, quindi nel 1874, a seguito delle leggi sulle soppressioni delle corporazioni religiose, la Vallicelliana divenne una biblioteca di diritto pubblico. Nel 1883 in alcuni locali della biblioteca trovò sede la Società Romana di Storia Patria, istituita nel 1876 e tuttora ospitata nella sede della Vallicelliana. Oggi la Biblioteca Vallicelliana, dopo essere stata amministrata a lungo dal Ministero della Pubblica Istruzione, è un istituto del Ministero della Cultura.

L’istituto possiede attualmente un patrimonio di circa 130.000 volumi tra manoscritti, incunaboli, volumi stampati e musica. Si tratta per lo più di opere a tema storico-ecclesiastico e teologico, ma si contano anche libri di filosofia (tra cui molti antichi commentatori di Aristotele), di diritto, botanica, astronomia, architettura e medicina. Tra i pezzi più pregiati della biblioteca figurano la Bibbia di Alcuino del IX secolo (ms. B 6), un Evangeliario greco miniato del XII secolo (ms. B 133), un prezioso Libro d’ore del XVI secolo (ms. A 45), che fanno parte dei circa 3.000 manoscritti. E poi ancora, tra il fondo antico a stampa (circa 40.000 volumi, conservati per la maggior parte nel Salone Borromini) figura la raccolta delle 372 opere appartenute a Filippo Neri conservate nella Libraria (antica scansia lignea commissionata nel 1662 da Cesare Mazzei), i bandi, gli editti, gli avvisi a stampa databili tra il XVI ed il XIX secolo, per lo più emanati dallo Stato Pontificio o risalenti al periodo napoleonico in Italia, il fondo di Vincenzo Badalocchi costituito da oltre cinquecento edizioni a stampa di argomento scientifico e astronomico e da tredici manoscritti. Ancora, la Biblioteca ha una raccolta di 1230 incisioni acquisite per lo più in anni recenti, con anche alcuni pezzi del Cinque e del Seicento, e l’importante fondo musicale, importante testimonianza del repertorio dei secoli XVI e XVII. Presente anche un archivio fotografico con circa 12.500 fotografie, formatosi negli ultimi vent’anni: vi si trovano soprattutto immagini di città, siti archeologici, località italiana ed europee e fotografie che testimoniano la storia italiana del XIX e del XX secolo.

L’istituto possiede attualmente un patrimonio di circa 130.000 volumi tra manoscritti, incunaboli, volumi stampati e musica. Si tratta per lo più di opere a tema storico-ecclesiastico e teologico, ma si contano anche libri di filosofia (tra cui molti antichi commentatori di Aristotele), di diritto, botanica, astronomia, architettura e medicina. Tra i pezzi più pregiati della biblioteca figurano la Bibbia di Alcuino del IX secolo (ms. B 6), un Evangeliario greco miniato del XII secolo (ms. B 133), un prezioso Libro d’ore del XVI secolo (ms. A 45), che fanno parte dei circa 3.000 manoscritti. E poi ancora, tra il fondo antico a stampa (circa 40.000 volumi, conservati per la maggior parte nel Salone Borromini) figura la raccolta delle 372 opere appartenute a Filippo Neri conservate nella Libraria (antica scansia lignea commissionata nel 1662 da Cesare Mazzei), i bandi, gli editti, gli avvisi a stampa databili tra il XVI ed il XIX secolo, per lo più emanati dallo Stato Pontificio o risalenti al periodo napoleonico in Italia, il fondo di Vincenzo Badalocchi costituito da oltre cinquecento edizioni a stampa di argomento scientifico e astronomico e da tredici manoscritti. Ancora, la Biblioteca ha una raccolta di 1230 incisioni acquisite per lo più in anni recenti, con anche alcuni pezzi del Cinque e del Seicento, e l’importante fondo musicale, importante testimonianza del repertorio dei secoli XVI e XVII. Presente anche un archivio fotografico con circa 12.500 fotografie, formatosi negli ultimi vent’anni: vi si trovano soprattutto immagini di città, siti archeologici, località italiana ed europee e fotografie che testimoniano la storia italiana del XIX e del XX secolo.

Fonte: www.finestresullarte.info, 16 ago 2022

Fonte: www.finestresullarte.info, 16 ago 2022