ROMA. Al Celio qualcosa si muove.

Qualcosa dunque si muove. L’apertura del nuovo allestimento dell’antica pianta marmorea di Roma nella sede dell’ex GIL del Celio (Museo della Forma Urbis) non è qualcosa che capita tutti i giorni. Tanto più se accompagnata dall’apertura al pubblico dell’area del vicino ex deposito epigrafico all’aperto (una cosa unica, che attende solo un progetto di comunicazione semplice, ma all’altezza della sua qualità) e dalla prossima apertura della Casina del Salvi, destinata a coffee house.

Significa restituire a Roma un pezzo fantastico del suo paesaggio, dal quale godere un punto di vista dimenticato su Palatino e Colosseo e godersi meravigliosi tramonti. Non per una pura contemplazione dell’antico come quinta teatrale (ci sta anche quella), ma per reintrodurre nelle pratiche di vita quotidiana alcuni spazi della città, che definiamo turistici e che invece possono aprirsi alle più diverse forme di vita, suscitando quello che suggestivamente è stato chiamato il reincanto dei romani.

Significa restituire a Roma un pezzo fantastico del suo paesaggio, dal quale godere un punto di vista dimenticato su Palatino e Colosseo e godersi meravigliosi tramonti. Non per una pura contemplazione dell’antico come quinta teatrale (ci sta anche quella), ma per reintrodurre nelle pratiche di vita quotidiana alcuni spazi della città, che definiamo turistici e che invece possono aprirsi alle più diverse forme di vita, suscitando quello che suggestivamente è stato chiamato il reincanto dei romani.

Operazione che in questo caso avrebbe bisogno di vedere sparire dal panorama le sinistre rovine dell’Antiquarium, simbolo dell’immobilismo amministrativo e ideologico, che ha imperversato per decenni. Rovine da spazzare via o – se si preferisce – da restaurare, ma non per inventarsi l’ennesimo museo. Tutto quel comparto, oggi restituito alla città, ha bisogno infatti di servizi, e buon senso vorrebbe che venissero apprestati indipendentemente dalla proprietà dei luoghi in un clima di cooperazione tra amministrazione municipale e statale, che è spesso storicamente mancato.

Un tentativo fu fatto anni fa con la creazione di un consorzio Stato-Comune subito boicottato al cambiar del vento, con probabile soddisfazione di entrambe le parti.

L’Antiquarium dovrebbe diventare il Centro servizi condiviso di tutta l’area che gravita tra Palatino, Fori e Colosseo: luogo di ristoro, comunicazione, attività fisiche e intellettuali, semplice incontro e benessere, che stimoli anche la percezione culturale e ambientale del contesto per i romani come per i cittadini del mondo.

L’Antiquarium dovrebbe diventare il Centro servizi condiviso di tutta l’area che gravita tra Palatino, Fori e Colosseo: luogo di ristoro, comunicazione, attività fisiche e intellettuali, semplice incontro e benessere, che stimoli anche la percezione culturale e ambientale del contesto per i romani come per i cittadini del mondo.

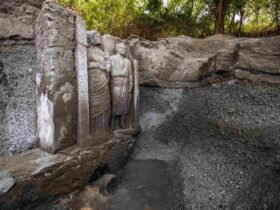

Questa convinzione non implica un giudizio negativo sul nuovo Museo della Forma Urbis. Certo, forse l’idea già prospettata di ricoverare ciò che resta di quello straordinario monumento nella recuperanda Torre dei Conti aveva qualche freccia al suo arco, se non altro perché ne avrebbe riportato “a casa” i frammenti, di fronte alla parete che li aveva originariamente ospitati. Certo, il nuovo museo non nasce site specific, come oggi si preferisce dire; non parla dei luoghi in cui sorge, anche se almeno le vicende della Vigna Cornovaglia, che lo accoglie, avrebbero meritato di essere raccontate. Nasce semmai per risolvere due annosi problemi: la vergognosa questione della conservazione/esposizione della Forma Urbis e la destinazione d’uso della palestra novecentesca della Gioventù Italiana del Littorio, che ormai rappresenta un valore in sé dal punto di vista architettonico.

Certo, come per ogni operazione museografica, l’esito è aperto alla discussione. Chi, come il sottoscritto, non ha mai amato l’esposizione a parete dei mosaici antichi, nati per esse calpestati e non invece trasformati in quadri, non può ritrovarsi in un’esposizione a terra di un monumento nato per essere osservato a parete. Come opinabile è il disappunto di vedere “‘tombati” in terra i frammenti originali più importanti, separati dagli altri e sacrificati ad una scelta che “sacralizza” l’originale (che nella sua dimensione terragna avrebbe potuto essere tranquillamente sostituito da ottimi calchi) e penalizza lo studio autoptico dei pezzi, ancora oggetto di continue osservazioni scientifiche.

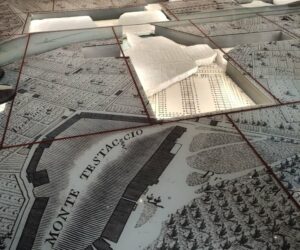

Opinabile è l’idea della sovrapposizione/accostamento della pianta settecentesca di Giovanni Battista Nolli (invece che della Roma di età imperiale) ai pochi frammenti antichi di una certa consistenza, che in effetti non dialogano (né avrebbero potuto farlo) con la città moderna su di un tappeto apparentemente stratigrafico dove il comune visitatore non può che sentirsi come un ospite sperduto.

Opinabile è l’idea della sovrapposizione/accostamento della pianta settecentesca di Giovanni Battista Nolli (invece che della Roma di età imperiale) ai pochi frammenti antichi di una certa consistenza, che in effetti non dialogano (né avrebbero potuto farlo) con la città moderna su di un tappeto apparentemente stratigrafico dove il comune visitatore non può che sentirsi come un ospite sperduto.

La pianta marmorea di età severiana (che sostituisce una pianta più antica di un paio di secoli, purtroppo ignorata) è un capolavoro della geodesia antica, che dovrà aspettare più di mille anni per essere imitato dalla pianta approssimativa di Leonardo Bufalini (1551) e poi superato dal primo rilievo scientifico del Nolli e dal successivo Catasto Pio-Gregoriano.

I giochi di sovrapposizione e di confronto per similitudini e differenze tra queste piante sono spontanei e necessari. Ma possono (anzi debbono) essere giocati oggi attraverso le mille strade offerte dal digitale, incomprensibilmente assente dalle sale del Museo, che avrebbe potuto raccontare anche la storia della rappresentazione cartografica di Roma. Mentre mancano alcune informazioni basilari, pur in presenza di gustosi dettagli appetibili per chi le cose le sa già.

L’impressione è che il progetto – centrato sulla sua spettacolare aula centrale, che avrebbe guadagnato ad essere posta al termine del percorso di visita – sia ancora almeno in parte in fieri e quindi possa essere arricchito, e alleggerito di una vena di accademismo che dà per scontate troppe informazioni che ovviamente non lo sono affatto.

Quelle che ho avanzato sono riserve che chiunque è autorizzato a sollevare in presenza di un’iniziativa pubblica che investa il nostro patrimonio culturale. Riserve che nulla tolgono all’impegno di quanti hanno dato il meglio di sé nella ideazione, progettazione ed esecuzione dell’opera. Ragionare su soluzioni museografiche alternative non ha nulla a che vedere con il benaltrismo, ma indica solo desiderio di partecipazione e semmai un rimpianto.

Da troppo tempo assistiamo alla realizzazione di progetti, sempre benvenuti, che investono aspetti fondamentali dei paesaggi delle nostre città o lotti consistenti del nostro patrimonio storico. Perché l’opinione pubblica non si trovi nella sgradevole situazione di “prendere o lasciare” occorre tuttavia che ogni iniziativa pubblica parta programmaticamente da una fase di ascolto della cittadinanza.

Il metodo della partecipazione dovrebbe essere un riflesso condizionato da parte almeno delle amministrazioni locali, tanto più a Roma dove la massa degli interlocutori sociali è molto variegata. Che ogni progetto, una volta entrato nella fase d’ideazione, venga discusso pubblicamente, per eventualmente accogliere i contributi esterni, non ha nulla a che vedere con le paludi dell’assemblearismo.

L’amministrazione propone, espone, ascolta e poi decide assumendosi le sue responsabilità. Solo così i principi della Convenzione di Faro possono trovare legittimazione nelle policy dell’amministrazione pubblica.

Dispiace che tutto ciò in Italia, specialmente a livello statale, ma anche nella prassi di Roma Capitale e della sua Sovrintendenza ai Beni culturali, sia ancora chimera.

Autore: Daniele Manacorda

Fonte: www.ilgiornaledellarchitettura.com 23 gen 2024