Michele Zazzi. Ossuari antropomorfi chiusini: i canopi.

I canopi etruschi sono vasi cinerari con corpo panciuto e con coperchio conformato a testa umana. Tale caratteristica (antropomorfizzazione dell’urna) costituisce in qualche modo sviluppo dei vasi biconici villanoviani dell’età del ferro (IX – VIII secolo a.C.) coperti da scodella o da elmo.

I canopi etruschi sono vasi cinerari con corpo panciuto e con coperchio conformato a testa umana. Tale caratteristica (antropomorfizzazione dell’urna) costituisce in qualche modo sviluppo dei vasi biconici villanoviani dell’età del ferro (IX – VIII secolo a.C.) coperti da scodella o da elmo.

Le prime forme di canopo (il nome fu attribuito dagli scavatori del XIX secolo per la loro somiglianza con i vasi viscerali che facevano parte del corredo delle mummie egizie) sono state riscontrate a Bisenzio, Saturnia e Vulci; però è a Chiusi e nel relativo territorio che la produzione di tali cinerari ha avuto uno sviluppo del tutto peculiare.

La produzione dei canopi chiusini si registra in un periodo compreso tra il secondo quarto del VII secolo a.C. fino al 580-570 a.C. circa.

I cinerari in oggetto in particolare sono stati ritrovati nella necropoli di Tolle (presso Chianciano Terme), nelle necropoli di Sferracavalli e Solaia (Sarteano), in località Cancelli (versante meridionale della montagna di Cetona) e a Dolciano (Chiusi).

I canopi venivano realizzati in impasto, in bucchero ed in bronzo; in qualche caso le teste erano di legno. Nella tomba 421 della necropoli di Tolle a nord di Castelluccio la Foce è stato rinvenuto un canopo realizzato interamente in legno.

I primi canopi erano semplicemente globulari. Nella seconda fase avevano un coperchio a calotta emisferico (cd. a tappo di champagne), talvolta con lineamenti del volto appena accennati o con maschere applicate (in lamina bronzea o in impasto).

I primi canopi erano semplicemente globulari. Nella seconda fase avevano un coperchio a calotta emisferico (cd. a tappo di champagne), talvolta con lineamenti del volto appena accennati o con maschere applicate (in lamina bronzea o in impasto).

Nella fase finale (cd canopo evoluto) la testa era modellata a tutto tondo, con la rappresentazione dei capelli e con connotazioni più naturalistiche. L’antropomorfizzazione poteva riguardare anche il cinerario, ad esempio con l’aggiunta delle braccia al posto delle anse. Talvolta nelle mani stringevano oggetti che spesso non si sono conservati. In alcuni esemplari sono evidenziati l’età (fattezze del volto, capelli radi) ed il sesso (indicazione dei seni, orecchi con lobi forati per orecchini per le donne; partizioni anatomiche riguardanti il petto o la schiena in quelli maschili) del defunto.

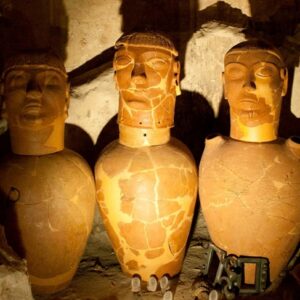

I vasi funebri in oggetto venivano collocati sia all’interno di pozzetti (per lo più inseriti dentro doli o ziri) che di tombe a camera.

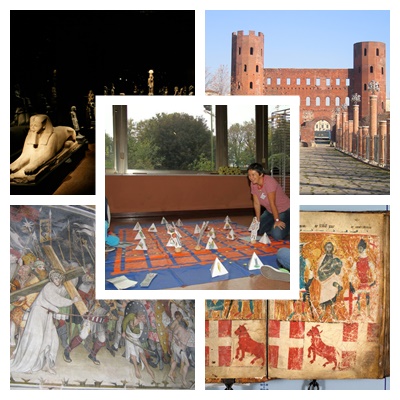

Nella maggior parte dei casi le tombe contenevano un vaso canopo ed il relativo corredo. Nella tomba 116 della necropoli di Tolle sono stati ritrovati tre canopi, due maschili ed uno femminile, probabilmente riferibili ai genitori ed al figlio della coppia.

Nella maggior parte dei casi le tombe contenevano un vaso canopo ed il relativo corredo. Nella tomba 116 della necropoli di Tolle sono stati ritrovati tre canopi, due maschili ed uno femminile, probabilmente riferibili ai genitori ed al figlio della coppia.

In diversi casi i cinerari venivano posti su troni (in pietra, terracotta o bronzo) di piccole dimensioni con spalliera circolare. Nella necropoli di Macchiapiana a Sarteano in una piccola tomba a camera furono rinvenuti due canopi, uno maschile e l’altro femminile. Il cinerario relativo alla donna, che doveva ricoprire una posizione eminente nella comunità locale, era collocato su un trono ed era posto in posizione centrale rispetto al più piccolo cinerario maschile. Il vaso femminile inoltre era munito di braccia mobili e probabilmente teneva nelle mani un’ascia bipenne ritrovata nella tomba.

I canopi venivano vestiti, in rare situazioni si sono rinvenuti resti di tessuti unitamente a fibule.

I cinerari della specie, per quanto è dato desumere anche dai corredi ritrovati nelle deposizioni, connotano tombe di ceto medio-alto.

Vasi canopi si trovano esposti in particolare presso i musei archeologici di Chiusi, Chianciano e Sarteano.

Sui canopi cfr., tra gli altri:

Sui canopi cfr., tra gli altri:

– Sybille Haynes, Storia culturale degli Etruschi, Johan & Levi editore, 2023, pagg. 150 e ss.;

– Museo Archeologico Nazionale di Chiusi, Guida a cura di Mario Iozzo e Francesca Galli, Edizioni Lui, 2003, pagg. 28 e ss.;

– Giulio Paolucci, I canopi etruschi e la figura umana in Il viaggio della chimera, Gli Etruschi a Milano tra archeologia e collezionismo, Johan & Levi editore, 2018, pagg. 89 e ss.;

– immagini e notizie in merito sui siti Facebook del “Museo Nazionale Etrusco di Chiusi”, del “Museo Archeologico Chianciano Terme – Archeo Chianciano” e del “Museo Civico Archeologico di Sarteano”.

Di seguito immagini di canopi tratte dai siti museali sopra indicati.

Di seguito immagini di canopi tratte dai siti museali sopra indicati.

Autore: Michele Zazzi – etruscans59@gmail.com