Licia BORRELLI VLAD. Conservazione e restauro delle antichità. Profilo storico.

Licia Borrelli Vlad ha pubblicato una corposa summa del restauro archeologico attraverso i secoli che offre interessanti spunti di riflessione

Nella visione popolare l’archeologia è quella praticata da Indiana Jones, un’avventura alla ricerca di antichi tesori. Più correttamente, sappiamo trattarsi di una disciplina storica e antropologica, che si prefigge il fine di ricostruire le civiltà del passato utilizzando strumenti che ne cercano e interpretano le testimonianze materiali.

Si potrà così parlare, ad esempio, di archeologia medievale o, più recentemente, industriale, perché finalità, procedure e tecniche d’indagine sono coincidenti con quelle dell’archeologia tradizionalmente intesa.

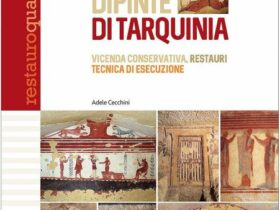

È vero d’altronde che un meccanismo di selezione automatica ha fatto sì che delle civiltà più antiche siano sopravvissuti soprattutto gli oggetti di maggior pregio, e dunque in buona misura quelli di particolare valore per i materiali costitutivi, oppure di rilevanza artistica; anche se è chiaro che anticamente l’artisticità non si distingueva dalla tecnica, e τε´κνη significava all’origine «arte» tout court. Questa premessa ci introduce al recente volume di Licia Borrelli Vlad, autorevolissimo testimone, nella sua veste di funzionaria del neonato Istituto Centrale del Restauro, delle stagioni fondanti del restauro italiano fin dall’immediato dopoguerra (Conservazione e restauro delle antichità. Profilo storico, Viella, Roma novembre 2010, pp. 326, € 28,00).

L’autrice riprende e sviluppa, giovandosi del maggiore spazio disponibile, la prima parte del suo precedente volume Restauro archeologico. Storia e materiali (Viella, Roma 2003, rist. 2008); non senza riutilizzarne a volte letteralmente alcuni brani (non è una critica, solo una constatazione).

Il libro contiene anche una splendida bibliografia lunga trentasei pagine e l’utilissimo indice dei nomi.

Il tema centrale è come sia stato considerato e realizzato il restauro prima nell’antichità (la Grecia classica, Roma), e in seguito, giungendo ai tempi nostri, dell’antichità; essendo chiaro che non era possibile scrivere astrattamente di restauro archeologico se non sconfinando nei campi adiacenti dell’architettura e delle cosiddette opere d’arte.

L’autrice difende con convinzione, seguendo Brandi, l’unità delle teorie e metodologie di restauro; e sostanzialmente ritengo che l’asse portante del ragionamento possa esser valido tutt’oggi.

Naturalmente questi allargamenti introducono motivi di dibattito che sarebbe interessante approfondire; per sceglierne uno, mentre apprezzo l’indulgenza (di contro all’intransigenza brandiana) nei confronti delle ricostruzioni «dov’era, com’era», dettate da motivazioni «di ordine politico, emotivo, ideologico» (p. 175; cfr. anche p. 190), credo che con l’architettura la questione si ponga in maniera un po’ differente, chiamando in causa il concetto stesso di originalità, che non può essere ridotto alla sola materialità, comunque in alcuni casi rispettata anch’essa. In altre parole, un monumento distrutto e ricostruito (poniamo, il ponte a Santa Trinita a Firenze o il campanile di San Marco a Venezia) sulla base di documentazioni indiscusse, che possono comprendere i disegni originali del progettista, eventualmente utilizzando gli stessi materiali recuperati, non è una copia del precedente, ma più semplicemente un «secondo originale»; sono questioni che si possono articolare allargandosi ai prodotti di arte seriale nell’epoca della riproducibilità tecnica.

Quanto alle opere d’arte, sinceramente non so se tutti gli archeologi sarebbero disponibili ad accogliere senza discutere l’asserzione (p. 217) che l’archeologia ha a che fare «soprattutto con manufatti artistici», distinti dalle opere d’arte. In realtà, se accettiamo la qualificazione antropologica della disciplina, è preferibile parlare di manufatti senza aggettivazioni; e anzi, nemmeno di manufatti, ma di ogni testimonianza materiale di qualsiasi natura.

Sono considerazioni che, indipendentemente dal fatto che io ne abbia tentate di simili nella mia definizione di «restauro» (Atti, Lisbona 2006, in «Kermes», n. 62, 2006), avrebbero potuto essere utilmente introdotte laddove l’autrice esamina ampiamente, nel capitolo «Il restauro oggi», varie definizioni e modi di vedere nel restauro contemporaneo.

Intendo dire che lo studio dell’autrice, che si appoggia del resto su una competenza ed esperienza oggi probabilmente insuperate a livello mondiale, e che si dipana stupendamente nei capitoli storici, arrivati ai tempi nostri si concentra di norma selettivamente sul restauro «maggiore», quello dell’Icr e dei grandi organismi internazionali.

La realtà del restauro odierno è fatta però anche di problematiche quotidiane che lasciano tuttora ampio campo alle discussioni; una per tutte, quella relativa alle integrazioni dei materiali archeologici frammentari e alle loro «esteticità».

È un dibattito destinato a proseguire, e che comunque trae motivi di stimolante sollecitazione dal libro di classe di una grande studiosa delle civiltà passate e del restauro di tutte le epoche; in unione col precedente, ne esce una summa straordinaria sul restauro archeologico attraverso i secoli.

Nella visione popolare l’archeologia è quella praticata da Indiana Jones, un’avventura alla ricerca di antichi tesori. Più correttamente, sappiamo trattarsi di una disciplina storica e antropologica, che si prefigge il fine di ricostruire le civiltà del passato utilizzando strumenti che ne cercano e interpretano le testimonianze materiali.

Si potrà così parlare, ad esempio, di archeologia medievale o, più recentemente, industriale, perché finalità, procedure e tecniche d’indagine sono coincidenti con quelle dell’archeologia tradizionalmente intesa.

È vero d’altronde che un meccanismo di selezione automatica ha fatto sì che delle civiltà più antiche siano sopravvissuti soprattutto gli oggetti di maggior pregio, e dunque in buona misura quelli di particolare valore per i materiali costitutivi, oppure di rilevanza artistica; anche se è chiaro che anticamente l’artisticità non si distingueva dalla tecnica, e τε´κνη significava all’origine «arte» tout court. Questa premessa ci introduce al recente volume di Licia Borrelli Vlad, autorevolissimo testimone, nella sua veste di funzionaria del neonato Istituto Centrale del Restauro, delle stagioni fondanti del restauro italiano fin dall’immediato dopoguerra (Conservazione e restauro delle antichità. Profilo storico, Viella, Roma novembre 2010, pp. 326, € 28,00).

L’autrice riprende e sviluppa, giovandosi del maggiore spazio disponibile, la prima parte del suo precedente volume Restauro archeologico. Storia e materiali (Viella, Roma 2003, rist. 2008); non senza riutilizzarne a volte letteralmente alcuni brani (non è una critica, solo una constatazione).

Il libro contiene anche una splendida bibliografia lunga trentasei pagine e l’utilissimo indice dei nomi.

Il tema centrale è come sia stato considerato e realizzato il restauro prima nell’antichità (la Grecia classica, Roma), e in seguito, giungendo ai tempi nostri, dell’antichità; essendo chiaro che non era possibile scrivere astrattamente di restauro archeologico se non sconfinando nei campi adiacenti dell’architettura e delle cosiddette opere d’arte.

L’autrice difende con convinzione, seguendo Brandi, l’unità delle teorie e metodologie di restauro; e sostanzialmente ritengo che l’asse portante del ragionamento possa esser valido tutt’oggi.

Naturalmente questi allargamenti introducono motivi di dibattito che sarebbe interessante approfondire; per sceglierne uno, mentre apprezzo l’indulgenza (di contro all’intransigenza brandiana) nei confronti delle ricostruzioni «dov’era, com’era», dettate da motivazioni «di ordine politico, emotivo, ideologico» (p. 175; cfr. anche p. 190), credo che con l’architettura la questione si ponga in maniera un po’ differente, chiamando in causa il concetto stesso di originalità, che non può essere ridotto alla sola materialità, comunque in alcuni casi rispettata anch’essa. In altre parole, un monumento distrutto e ricostruito (poniamo, il ponte a Santa Trinita a Firenze o il campanile di San Marco a Venezia) sulla base di documentazioni indiscusse, che possono comprendere i disegni originali del progettista, eventualmente utilizzando gli stessi materiali recuperati, non è una copia del precedente, ma più semplicemente un «secondo originale»; sono questioni che si possono articolare allargandosi ai prodotti di arte seriale nell’epoca della riproducibilità tecnica.

Quanto alle opere d’arte, sinceramente non so se tutti gli archeologi sarebbero disponibili ad accogliere senza discutere l’asserzione (p. 217) che l’archeologia ha a che fare «soprattutto con manufatti artistici», distinti dalle opere d’arte. In realtà, se accettiamo la qualificazione antropologica della disciplina, è preferibile parlare di manufatti senza aggettivazioni; e anzi, nemmeno di manufatti, ma di ogni testimonianza materiale di qualsiasi natura.

Sono considerazioni che, indipendentemente dal fatto che io ne abbia tentate di simili nella mia definizione di «restauro» (Atti, Lisbona 2006, in «Kermes», n. 62, 2006), avrebbero potuto essere utilmente introdotte laddove l’autrice esamina ampiamente, nel capitolo «Il restauro oggi», varie definizioni e modi di vedere nel restauro contemporaneo.

Intendo dire che lo studio dell’autrice, che si appoggia del resto su una competenza ed esperienza oggi probabilmente insuperate a livello mondiale, e che si dipana stupendamente nei capitoli storici, arrivati ai tempi nostri si concentra di norma selettivamente sul restauro «maggiore», quello dell’Icr e dei grandi organismi internazionali.

La realtà del restauro odierno è fatta però anche di problematiche quotidiane che lasciano tuttora ampio campo alle discussioni; una per tutte, quella relativa alle integrazioni dei materiali archeologici frammentari e alle loro «esteticità».

È un dibattito destinato a proseguire, e che comunque trae motivi di stimolante sollecitazione dal libro di classe di una grande studiosa delle civiltà passate e del restauro di tutte le epoche; in unione col precedente, ne esce una summa straordinaria sul restauro archeologico attraverso i secoli.

Autore: Giorgio Bonsanti

Fonte: Il Giornale dell’Arte numero 306, febbraio 2011

Ti è piaciuto questo articolo?

Tanto0

Abbastanza0

Noioso0

Per niente0