Giuseppe Botti, l’uomo che scoprì i segreti degli egizi nei papiri scritti in demotico: «E non ho mai visto le piramidi».

A Torino gli incontri fortunati con l’egittologo Schiaparelli e la decrittazione di centinaia di migliaia di frammenti. A chi gli chiedeva perché in Egitto lui non ci fosse mai stato rispondeva «Forse gli astronomi vanno sulle stelle?»

«Seduto sulla scalinata della chiesa, un giovane tiene la testa tra le mani, sussurra: “Non è vero, non è vero niente”. Vanzone, stando alla leggenda, deve il suo nome alla capacità di essere sempre “avanzato”, risparmiato dalle epidemie. Ma non è vero “se la sua amata Peppina a 24 anni è morta di spagnola proprio qui, nel paese in cui erano nati entrambi, e dove si erano promessi amore eterno fin dall’infanzia». (Albina Malerba).

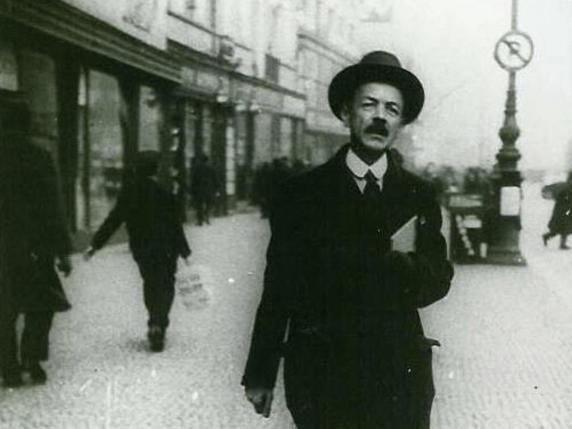

Il giovane che piange con la testa tra le mani, in quel dicembre del 1918, si chiama Giuseppe Botti. La sua famiglia ha un negozio di drapperie a Vanzone, dove lui è nato, nel 1889, ma le origini sono parmensi.

Il nonno paterno, Giuseppe, venditore ambulante di tessuti, proveniva da Romezzano di Bedonia, annidato negli appennini, ed era emigrato con il fratello, a metà 800, fino all’estremo nord del Piemonte, in Valle Anzasca. Giuseppe ha ricompensato i sacrifici fatti dai suoi. Le elementari dai Salesiani e il Ginnasio dai Rosminiani hanno dato una forte impronta cattolica alla sua educazione. Poi, Lettere a Torino, dove si laurea nel 1913 con una tesi sulla letteratura cristiana. La sua passione per le lingue, per i dialetti, è nota.

Interessato allo studio del dialetto anzaschino è diventato contributore dell’Opera del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana.

In una lettera del 1919 il linguista Carlo Salvioni scrive che «Il Signor Dott. Giuseppe Botti è iscritto fin dal 1911 fra i corrispondenti regolari dell’Opera del Vocabolario della Svizzera italiana.]…] i suoi libretti relativi al dialetto di Vanzone, vanno considerati come un vero arricchimento della scienza dialettologia italiana» (Riv. Oscellana).

Che Giuseppe sia un talento nello studio del linguaggio, appare chiaro. Meno il futuro. La morte di Giuseppina Riccadonna ha scompaginato tutto e quello che sembrava importante — insegnare, studiare il cristianesimo delle origini — è offuscato. È a Torino che la vita di Giuseppe svolta di nuovo, in una stanza in affitto in Via Principe Amedeo da cui si vede il Museo Egizio, che in quegli anni sta conoscendo una vera rivoluzione grazie all’opera di Ernesto Schiaparelli, docente ed iniziatore della missione archeologica italiana in Egitto, un faro per l’egittologia del secolo. Botti e Schiaparelli entrano in contatto, nasce una reciproca stima.

Scrive Marco Botti, nipote di Giuseppe: «Lo Schiaparelli necessitava di un giovane che lavorasse nella sua ombra e incentrasse il suo interesse sui cumuli di papiri che tendevano a sbriciolarsi al solo tocco, tra centinaia e centinaia di volumi per la consultazione dei testi e per i raffronti paleografici».

Botti studia la scrittura e il linguaggio, i suoi temi. Approfondisce il geroglifico, già decifrato da Champollion quasi 100 anni prima, studia lo ieratico, usato dalle persone più colte. Ma è il demotico a sedurlo, una scrittura che sembra fatta per scrivere velocemente. Schiaparelli è colpito dall’intuito del giovane studioso, vede la sua attitudine per l’analisi dello studio filologico. Lo incoraggia nello studio del demotico, lo guida nell’ordinamento dei papiri torinesi (archeologia e voci dal passato) e infine lo incarica dell’ordinamento dei papiri della collezione di Bernardino Drovetti.

Nasce così l’astro del primo italiano ad essersi occupato della decifrazione e dello studio dei papiri egiziani scritti nella grafia corsiva demotica. Il carteggio custodito su di lui e sul suo lavoro — copia digitale di parte dell’archivio del Museo Egizio — all’Archivio di Stato di Torino è ricchissimo e testimonia le tappe di una carriera fatta di intuizioni personali e confronti con le figure più autorevoli nel mondo dell’Egittologia.

Botti intraprende un lavoro titanico, basato sulla decrittazione di centinaia di migliaia di frammenti di papiri, anche di pochi centimetri, che impegnerà tutta la sua vita.

La sua ambizione è quella, un giorno di prendersi cura del Museo Egizio.

La fortuna però gli volta di nuovo le spalle ed alla morte di Schiaparelli, nel 1928, alla direzione del Museo Egizio di Torino è chiamato Giulio Farina, ispettore presso il Museo Archeologico di Firenze, al quale Botti è inviso sin da subito. Senza appoggi e malvisto, questi chiede un trasferimento al museo fiorentino, e in seguito accetta l’offerta di andare a Praga a seguire i corsi di demotico tenuti da František Lexa.

E questa volta la scelta è fortunata, perché nel 1932, a seguito della scoperta dell’archeologo Carlo Anti, presso il sito di Tebtynis (nell’oasi del Fayyum) di una mole di papiri geroglifici, ieratici e demotici, viene incaricato di riordinare la collezione e di ricomporre i frammenti dei papiri appena scoperti. Una scoperta eccezionale, quella di Anti.

«Due piccole cantine […] riempite fin quasi in cima di papiri, in tale quantità da averne consentita una relativa buona conservazione» (J. Osing e G. Rosati). Ne scrive così Gloria Rosati: «Le quattro valigie che giunsero a Firenze contenevano frammenti anche di minutissime dimensioni, tali da mettere alla prova la pazienza dei restauratori, che per l’appunto iniziarono da quella che era più problematica: Giuseppe Botti ed Erminia Caudana l’aprirono nel febbraio 1935 e furono già in grado di fare una descrizione dei pezzi al IV Congresso di Papirologia dello stesso anno, proprio a Firenze».

La riorganizzazione, lettura e trascrizione delle migliaia di frammenti di papiri contenuti nelle valigie giunte a Firenze e consegnategli nel luglio del 1933 sono per Botti la consacrazione.

Nel 1939, dopo gli studi sul cofano n. 1969 del Museo Civico di Bologna che porteranno al «Libro per entrare nel mondo sotterraneo e per arrivare nella sala della Verità» e dopo l’uscita dello studio sul papiro demotico n° 1120 del Museo Civico di Pavia, egli viene definito come il primo demotista nella storia dell’Egittologia italiana.

È infine a 67 anni, che il suo genio trova riconoscimento accademico, quando è chiamato a La Sapienza di Roma dove forma generazioni di egittologi.

Ogni estate però torna a Vanzone in Valle Anzasca e nella sua casa vengono ospitati i più grandi studiosi dell’Egittologia mondiale di quegli anni: da Aksel Volten a Jaroslav Černý, dal grande Silvio Curto (che lo chiamava «il Santo Botti») ad un giovane Alessandro Roccati. E a chi gli chiedeva perché nonostante tutto in Egitto lui non ci fosse mai stato rispondeva «Perché, forse gli astronomi vanno sulle stelle?».

Autore: Carla Piro Mander

Fonte: torino.corriere.it 19 feb 2025