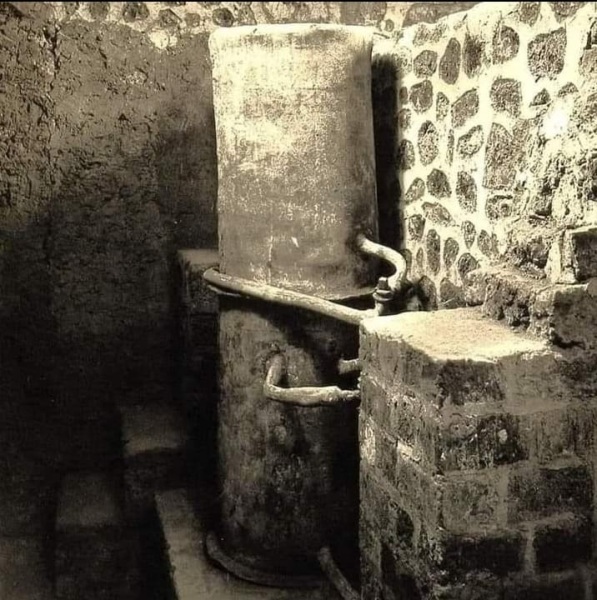

BOSCOREALE (Na). L’unica caldaia romana trovata nella Villa della Pisanella.

Una scoperta straordinaria, unica al mondo, che si trova negli scavi della Villa Della Pisanella a Boscoreale.

La Villa della Pisanella, situata nella campagna romana di Boscoreale (Napoli), costituisce uno dei tanti insediamenti produttivi che, in epoca romana, erano sparsi nei sobborghi settentrionali di Pompei. Purtroppo questi insediamenti, salvo rari casi, non sono stati oggetto di scavi sistematici, ma solo esplorazioni parziali. Questi scavi rapidi, effettuati senza alcuna sistematica scientifica, avevano l’obiettivo di recuperare preziosi reperti oggi sparsi in vari musei del mondo.

Le prime testimonianze della Villa Della Pisanella risalgono al novembre 1868, quando Modestino Pulzella, ripercorrendo le fondamenta di un muro, trovò alcune strutture murarie preesistenti. Continuando gli scavi, sono stati trovati alcuni mosaici. Gli scavi si sono poi dovuti fermare perché il proprietario del terreno vicino, Vincenzo De Prisco, ha evidenziato il pericolo di danni al suo terreno. Solo nel settembre 1894 furono ripresi gli scavi, che continuarono fino al giugno 1895. Questa volta proprio per iniziativa di De Prisco che, evidentemente, non temeva più “danni“.

Ecco come è venuto alla luce il famoso “Tesoro di Boscoreale”, venduto sensazionalmente all’estero a causa di un fallimento della legislazione a tutela del patrimonio culturale. Ci fu un’altra interruzione, che durò circa un anno, prima che gli scavi riprendessero nel maggio 1896. Così vennero alla luce le terme romane e la caldaia, trovate intatte, con tutte le loro tubature. De Prisco ha poi effettuato il restauro di parte della villa, trasformandola in una sorta di museo (prima che si decidesse di riseppellirla). Ed è proprio durante la vita del “Museo De Prisco” che i Fratelli Alinari hanno avuto la possibilità di scattare questa straordinaria foto.

La caldaia era dotata di veri rubinetti per regolare il flusso dell’acqua. Le valvole erano di tipo maschile: il cilindro superiore è stato poi inserito nel corpo della valvola e, perforandolo, ha chiuso e aperto il flusso d’acqua con una rotazione di 90 gradi. La produzione di questo tipo di meccanismi da parte della Collegia Fabrorum doveva rispettare norme precise, analoghe a quelle definite oggi dall’UE, che conosciamo attraverso il lavoro di Frontinus: De aquae ductu urbis Romae.

La caldaia e i tubi erano in piombo ma le valvole erano in bronzo e fuse in un unico blocco utilizzando stampi. Il collegamento con i tubi di piombo è stato realizzato tramite saldatura. Invece della fiamma ossidrica, sono state utilizzate piccole barre a punta piatta (un tipo di cacciavite), le cui punte erano state riscaldate a caldo grazie all’uso di fucine portatili. Inoltre, è stato utilizzato un filo saldatore con lega di piombo al 70%. Per il flusso (prodotto che favorisce la distribuzione del nuovo metallo sulla superficie da saldare, proteggendolo dall’ossidazione) è stata probabilmente utilizzata la resina di pino.

Per quanto riguarda l’attuale ubicazione della caldera, grazie alle informazioni fornite dal Nobile Di Castroreale, è noto che è conservata nella sezione tecnologica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). Sezione in fase di ristrutturazione e non aperta al pubblico.

Autore: Carmela La Mura

Fonte: www.artestv.it 23 giu 2024