CATTOLICA ERACLEA (AG). Eraclea Minoa, l’incubo continua: ora si vuole sovrapporre al teatro greco un’astronave.

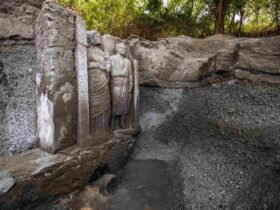

La città greca di Eraclea Minoa, in Sicilia, venne fondata nel VI secolo a.C. su un promontorio. I suoi resti, compreso il teatro risalente al IV secolo a.C., si trovano oggi nel territorio del comune di Cattolica Eraclea, tra Sciacca e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Contesa tra i Greci e i Cartaginesi, Eraclea Minoa divenne poi una colonia romana. Fu coinvolta nelle guerre servili siciliane, suscitate dalle rivolte degli schiavi nel II secolo a.C.

Marco Tullio Cicerone cita Eraclea Minoa nelle orazioni contro Gaio Licinio Verre, l’ex propretore della provincia della Sicilia che aveva governato l’isola sottoponendo gli abitanti a pesanti vessazioni.

Dagli scavi archeologici risulta che la città fu poi abbandonata dopo la metà del I secolo a. C.

Il gioiello del IV secolo avanti Cristo è ridotto in rovina per via di interventi sbagliati. Adesso una commissione di cui non fanno parte archeologi ha approvato un faraonico progetto di copertura bocciato dagli esperti.

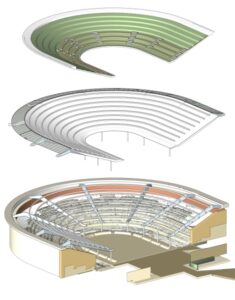

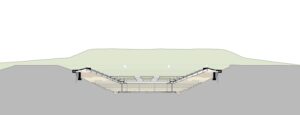

Lasciatelo morire in pace, l’antico e struggente teatro greco di Eraclea Minoa. Lasciate che la sua pietra troppo tenera si sciolga all’acqua, al vento, al sole piuttosto che infliggergli, dopo tre catastrofiche operazioni «di salvaguardia» in mezzo secolo, un nuovo intervento ancora più invasivo: la costruzione avveniristica d’una gigantesca astronave che dovrebbe coprire e avvolgere ciò che resta delle gradinate divorate dall’incuria per farne, spiega il folle blabla del marketing, «un teatro moderno con soluzioni tecniche innovative ed espressioni di una perfetta simbiosi tra efficienza e stile». Cioè? Boh…

Lasciatelo morire in pace, l’antico e struggente teatro greco di Eraclea Minoa. Lasciate che la sua pietra troppo tenera si sciolga all’acqua, al vento, al sole piuttosto che infliggergli, dopo tre catastrofiche operazioni «di salvaguardia» in mezzo secolo, un nuovo intervento ancora più invasivo: la costruzione avveniristica d’una gigantesca astronave che dovrebbe coprire e avvolgere ciò che resta delle gradinate divorate dall’incuria per farne, spiega il folle blabla del marketing, «un teatro moderno con soluzioni tecniche innovative ed espressioni di una perfetta simbiosi tra efficienza e stile». Cioè? Boh…

Ma se lo meritava, quel gioiello architettonico strepitoso del IV secolo avanti Cristo che si spalanca sul mare di Sicilia tra Sciacca e Porto Empedocle ed è sventolato come un «tesoro mondiale», un concorso internazionale d’idee come quello bandito dal Parco di Agrigento dove non c’era un solo commissario berlinese o parigino, londinese o newyorkese, ma tutti e cinque (tutti: «Io, mammeta e tu» canterebbe Renato Carosone) scelti nella beddissima Girgenti e dintorni, senza manco il tocco esotico d’un bresciano o un reatino? Possibile che fra di loro, per valutare un progetto di 3 milioni e mezzo più Iva in un sito archeologico (grasso che cola!) non ci fosse un archeologo? Macché: zero. E ancora: possibile che la scelta del progetto vincente sia caduta su quello più impattante (a dispetto del bando che prescriveva «l’impatto minore possibile») presentato dall’architetto romano Francesco Cellini, che per pura coincidenza vede nella cordata vincente la moglie di un dirigente storico dei Beni culturali e due architetti agrigentini che, carramba che sorpresa!, hanno casualmente lo stesso cognome di uno dei commissari del concorso? Ma ripartiamo dall’inizio.

Che il bellissimo teatro individuato da Antonino Salinas nel 1907 fosse a rischio lo scriveva già nell’aprile 1959, su «Le vie d’Italia», l’archeologo Pietro Griffo («Qualche saggio era già stato fatto una cinquantina d’anni fa, poi più nulla fino alle nostre personali iniziative»), spiegando che era «aperto a mezzogiorno in una splendida posizione panoramica verso l’ampia distesa del mare», in parte «ricavato dalla roccia della collina» e per il resto «costruito in conci di bianca marna arenacea, la cui estrema fragilità desta molte ansie per la loro conservazione». Una diagnosi oggi corretta da un recente studio degli scienziati del marmo Lorenzo Lazzarini e Francesco Mannuccia («più che di marna si tratta di un gesso-arenite»), che concordano però nel confermare il peggioramento del quadro già disastroso denunciato sul «Diario» dell’aprile 1980 dall’architetto e restauratore Francesco Tomaselli. Che titolava il suo pezzo così: Minoa: più che il tempo poté il restauro. Il teatro greco è resistito a 2500 anni ma non alla mano dell’uomo. Agghiacciante il sopralluogo ai gradini di perspex in origine trasparente voluti per «proteggere» la pietra: «Mi ero preparato per formulare anch’io un giudizio estetico, ma questo era ormai fuori luogo: la plastica era ingiallita, presentava diffuse microfratture ed aveva perso quasi totalmente la trasparenza, ma la cosa più grave era che il teatro non esisteva più, era scomparso. Il calcare marnoso che componeva la cavea e i posti di prima fila con schienale e braccioli per le autorità (proedria), si era sbriciolato diventando una sabbia minuta in cui proliferava una rigogliosa vegetazione».

Che il bellissimo teatro individuato da Antonino Salinas nel 1907 fosse a rischio lo scriveva già nell’aprile 1959, su «Le vie d’Italia», l’archeologo Pietro Griffo («Qualche saggio era già stato fatto una cinquantina d’anni fa, poi più nulla fino alle nostre personali iniziative»), spiegando che era «aperto a mezzogiorno in una splendida posizione panoramica verso l’ampia distesa del mare», in parte «ricavato dalla roccia della collina» e per il resto «costruito in conci di bianca marna arenacea, la cui estrema fragilità desta molte ansie per la loro conservazione». Una diagnosi oggi corretta da un recente studio degli scienziati del marmo Lorenzo Lazzarini e Francesco Mannuccia («più che di marna si tratta di un gesso-arenite»), che concordano però nel confermare il peggioramento del quadro già disastroso denunciato sul «Diario» dell’aprile 1980 dall’architetto e restauratore Francesco Tomaselli. Che titolava il suo pezzo così: Minoa: più che il tempo poté il restauro. Il teatro greco è resistito a 2500 anni ma non alla mano dell’uomo. Agghiacciante il sopralluogo ai gradini di perspex in origine trasparente voluti per «proteggere» la pietra: «Mi ero preparato per formulare anch’io un giudizio estetico, ma questo era ormai fuori luogo: la plastica era ingiallita, presentava diffuse microfratture ed aveva perso quasi totalmente la trasparenza, ma la cosa più grave era che il teatro non esisteva più, era scomparso. Il calcare marnoso che componeva la cavea e i posti di prima fila con schienale e braccioli per le autorità (proedria), si era sbriciolato diventando una sabbia minuta in cui proliferava una rigogliosa vegetazione».

Un incubo. Dovuto secondo gli esperti (successivi) a due errori rovinosi. Il primo, lo scriteriato entusiasmo provato nel 1954 per certi nuovi prodotti di Salvatore Liberti che dirigeva il gabinetto di Chimica dell’Istituto Centrale del Restauro e che con l’ok del ministero «sperimentò» su quel teatro capolavoro sperso in Sicilia una sostanza chiamata «soluzione d’ancoraggio» che pareva incoraggiante, sulle prime, per rivelarsi poi pessima.

Uno sbaglio gravissimo al quale si sommò, più tardi, l’altra idea «geniale» nata nella testa dell’allora assai quotato architetto viterbese Franco Minissi (cui verrà affidata la copertura in plexiglas pure della Villa romana di Piazza Armerina) e cioè la scelta su citata: «salvare» ogni gradino del teatro imbullonandoci sopra, trapanando la marna come una groviera, quei gusci di perspex (fissati con perni oscenamente sopravvissuti poi alla pietra scioltasi intorno) che in una manciata di anni avrebbero dato vita a una selva amazzonica con il risultato, letteralmente, di sbranare la pietra. Sciagura aggravata, cercò di scusarsi lo stesso Minissi, da quella che è una maledizione in tutta l’Italia ma più ancora in Sicilia: la mancata manutenzione. Fatto il lavoro e incassati i soldi, perché mai averne cura?

Fatto sta che negli anni Novanta fu deciso (ovvio) di togliere tutto per costruire una orrenda tettoia provvisoria dall’aria vagamente spaziale, sorretta da pesanti travi metalliche e destinata a non risolvere assolutamente nulla (manco il problema della pioggia) e a sbrindellarsi via via che la «provvisorietà» si prolungava di decennio in decennio…

Tema: vale la pena, oggi, senza che i massimi esperti si siano manco avvicinati a una possibile soluzione tecnica per salvare ciò che resta del bellissimo teatro di cui si conserva una vaga idea grazie al francobollo celebrativo del 2007 che ritrae il manufatto plastificato ai tempi di Minissi, di procedere a nuovi rattoppi? Mannuccia confessa di avere dei dubbi: «Forse dal punto di vista scientifico varrebbe la pena di fare quanto aveva già ipotizzato da Pietro Griffo nel 1959: coprire tutto in attesa di certezze tecnologiche che consentano, fra qualche decennio, un recupero meno rischioso». Eh già, sorride amaro Lazzarini: «Ma, a parte il fatto che la pietra andrebbe comunque consolidata prima di essere ricoperta, chi glielo spiega ai politici e agli operatori turistici?»

Un punto è certo: dopo decenni di dibattiti sul tema, il concorso di idee per il teatro aveva fissato alcuni paletti: «La copertura dovrà avere l’impatto minore possibile, rinunciando a qualunque velleità di opera architettonica, che non sia assolutamente funzionale alla tutela del monumento archeologico, che resta l’unico oggetto di attenzione dell’intervento progettuale». Più chiaro di così!

Eppure i cinque commissari agrigentini hanno scelto il progetto più voluminoso e spettacolare: un’astronave che racchiuda il teatro in una specie di sarcofago visitabile con un teatro di 200 posti sul «tetto giardino» per «eventuali spettacoli all’aperto tramite il montaggio di strutture temporanee». Uno stravolgimento totale del bando. Ma salutato con euforia dal direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta (manco lui archeologo, ovvio), e più ancora dall’assessore regionale alla cultura Francesco Paolo Scarpinato, il maresciallo dell’esercito meloniano che, convinto la Sicilia abbia «tre quarti dei beni riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità» (9 su 1.199, ma lui piace raccontarsela così) è deciso a sfruttarli a più non posso: «Poniamo in essere quella che è la mission ovvero la tutela, la fruizione e la valorizzazione». Su tutti, però, il più entusiasta è lui, l’architetto Francesco Cellini, che in un video irresistibile spiega che Eraclea Minoa «sta in uno dei paesaggi più incontaminati che si possa dire», ma «ha bisogno di essere in qualche modo rilanciato». Perché dunque non piazzarci un’astronave?

Eppure i cinque commissari agrigentini hanno scelto il progetto più voluminoso e spettacolare: un’astronave che racchiuda il teatro in una specie di sarcofago visitabile con un teatro di 200 posti sul «tetto giardino» per «eventuali spettacoli all’aperto tramite il montaggio di strutture temporanee». Uno stravolgimento totale del bando. Ma salutato con euforia dal direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta (manco lui archeologo, ovvio), e più ancora dall’assessore regionale alla cultura Francesco Paolo Scarpinato, il maresciallo dell’esercito meloniano che, convinto la Sicilia abbia «tre quarti dei beni riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità» (9 su 1.199, ma lui piace raccontarsela così) è deciso a sfruttarli a più non posso: «Poniamo in essere quella che è la mission ovvero la tutela, la fruizione e la valorizzazione». Su tutti, però, il più entusiasta è lui, l’architetto Francesco Cellini, che in un video irresistibile spiega che Eraclea Minoa «sta in uno dei paesaggi più incontaminati che si possa dire», ma «ha bisogno di essere in qualche modo rilanciato». Perché dunque non piazzarci un’astronave?

«E meno male che doveva essere un intervento “leggero”, figurarsi se fosse stato pesante», ride feroce Gino Famiglietti, già a capo dell’archeologia italiana e tra i padri del Codice dei Beni culturali: «Diciamolo: fa schifo». Ancora più duro Salvatore Settis: «È un progetto offensivo. Verso il teatro, l’archeologia, la cultura. In ogni altro Paese del mondo, fuori della Sicilia, sarebbe buttato nel cestino. È vomitevole». Non capiscono la «valorizzazione»? Ma per piacere…

Autore: Gian Antonio Stella

Fonte: www.corriere.it 22 mag 2024

Vedi presentazioni pubbliche:

Eraclea Minoa, presentato il progetto per preservare il teatro

https://www.youtube.com/watch?v=bRIzKKePySE

Copertura del teatro di Eraclea Minoia: ecco l’idea vincitrice.

https://www.youtube.com/watch?v=JFNwAsy1IoY

Teatro di Eraclea Minoia, presentato il progetto di restauro.

https://www.youtube.com/watch?v=AMt4sQWK4L4

CATTOLICA ERACLEA (AG). Eraclea Minoa, il teatro e le polemiche da tragedia greca (anzi, da farsa).

CATTOLICA ERACLEA (AG). Eraclea Minoa, il teatro e le polemiche da tragedia greca (anzi, da farsa).

Mi è già capitato in un passato lontano di trovarmi a difendere un progetto di Francesco Cellini. Mi pare fosse il 1998 o ’99 e facevo parte della Commissione centro storico del Comune di Ragusa. Probabilmente in ritardo mi ero accorto di articoli sui giornali locali con critiche spinte e isteriche di alcuni pseudo ambientalisti (erano gli anni in cui, senza che nessuno alzasse la voce, si cementificava sistematicamente la costa del ragusano, si distruggevano boschi secolari e la produzione delle serre provocava disastri inauditi: credo che fosse in quello stesso periodo che mi resi conto della scomparsa totale delle rane e della morte dei pioppi nel territorio compreso tra i comuni di Santa Croce e Vittoria) al progetto di ampliamento della villa comunale di Ragusa Ibla. Il peccato mortale era che il disegno prevedeva l’abbattimento di una ventina di pini striminziti, malati e non autoctoni, piantati a casaccio qualche anno prima. Al colmo della contesa si era persino sostenuto che quegli alberi possedessero un alto valore simbolico: corrispondevano al numero dei caduti ragusani nella Seconda guerra mondiale. Affermazione che non aveva fondamenti, ma politici spregiudicati o paurosi iniziarono a cavalcare l’onda mentre architetti locali, infastiditi dal progetto di un architetto romano, s’intromisero per fomentare le critiche. Scrissi al sindaco (terrorizzato anche lui) e, alla fine, con molte distorsioni, molte licenze e varianti (tutte al ribasso della qualità), il progetto si realizzò, mantenendo perlomeno traccia di alcune intuizioni geniali.

Adesso un articolo sul teatro di Eraclea Minoa (Agrigento) di Gian Antonio Stella («Corriere della Sera», 22 maggio – vedi sopra) attacca pesantemente il progetto per la conservazione del teatro greco. Un’opera che, per inciso (e questo nell’articolo non lo si nega perché è innegabile) non esiste più se non per sparuti e frammentari resti, frutto degli interventi scriteriati di alcuni osannati tecnici del restauro del secolo passato, oggi in via di beatificazione.

La vicenda mi ha fatto riflettere. Sulle teorie balzane, applicate da restauratori e archeologi, possiamo ormai metterci il cuore in pace e cercare persino giustificazioni, mentre su un progetto che risponde perfettamente a un bando, conserva dei miseri resti e si propone di evocare la potente relazione paesaggistica con il mare che il teatro greco aveva mantenuto per secoli, si può invece tranquillamente affermare che trattasi di un’impattante astronave.

Forse sui gusti e sulla sensibilità, in un paese dove è costume parlare e scrivere a vanvera e le competenze non valgono da tempo, si potrebbe persino sorvolare, ma Stella va oltre, cerca il reato, condanna la procedura perché i giurati erano tutti siciliani (tutti collusi e tutti provinciali?), insinua accordi torbidi tra commissione e progettisti in base alla coincidenza di un cognome molto diffuso. Pazzesco, mi sembra persino autolesionistico: un’ombra su passate inchieste dello stesso giornalista che in tanti abbiamo apprezzato. È vero che le storie si possono ripetere solitamente in forma di farsa, ma qui siamo a un passo dalla calunnia, lo specchio tragico dell’assenza di argomenti.

Spero che tutto si chiuda con un velo di silenzio. Ai co-progettisti (Giulia Piazza, Nicola Piazza, Maria Margarita Segarra Lagunes, ABGroup srl, Emmevi srl, Vamirgeoind srl) e a Cellini, che conosco da anni e a cui posso solo rimproverare una ritrosia tutta a discapito del suo talento, auguro di completare questo progetto. Eraclea e la Sicilia lo meritano.

Autore: Marco Rosario Nobile

Fonte: www.ilgiornaledellarchitettura.com 24 mag 2024